Emphatisch zeichnet Ikiru

Ikiru (1952, © Toho Company)seine Hauptfigur als gebrochenen Mann, der an der zu spät begonnenen Suche nach dem Sinn des Lebens zu scheitern droht: Der alternde Behördenmitarbeiter Watanabe lebt ein strukturiertes und eintöniges Leben, das zwischen der Zeit daheim mit Sohn und Schwiegertochter und der Zeit hinter den Aktenstapeln bei der Arbeit als wöchentlichen Höhepunkt einen Kinobesuch umfasst. Konfrontiert mit seinem nahenden Tod durch ein Krebsleiden, bleibt er der Arbeit fern, plündert sein Konto und plant, einmal richtig zu leben. Alkohol, Glücksspiel und Stripclubs haben ihre Reize, aber befriedigen nicht. Er trifft auf eine junge Kollegin, Toyo, die ihm die Monotonie seines Daseins deutlich macht und ihm die Erkenntnis verschafft, dass er etwas erschaffen muss. Daraufhin setzt er sich für den Bau eines Parks in einer ärmlichen Nachbarschaft ein, den einige Frauen seit Unzeiten bei der Behörde beantragen. Er stirbt und auf seiner Beerdigung entbrennt unter Alkoholeinfluss eine Diskussion um die Sinnhaftigkeit der Behördentätigkeit und die Frage, wem die Ehre für die Errichtung des Parks gebührt – nur damit am nächsten Tag alles seinen gewohnten Gang geht.

Trotz der Schwarz-weiß-Ästhetik und der langsamen Schnitte ist Ikiru erstaunlich aktuell in seiner Thematik. Es geht um nicht weniger als die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ikiru verdeutlicht, wie es Menschen ergeht in einer Gesellschaft, die den Wert eines Lebens an einer funktionierenden Kernfamilie und einem geordneten Erwerbsarbeitsleben bemisst. Zwar findet Watanabe letztlich nur Sinn darin, ein Arbeitsprojekt durchzusetzen – allerdings außerhalb der im Arbeitskontext vorgesehenen Wege. Gerade indem er nicht mehr nur Dienst nach Vorschrift leistet, erlebt Watanabe zum ersten Mal Selbstwirksamkeit.

Krankheitsdiagnose

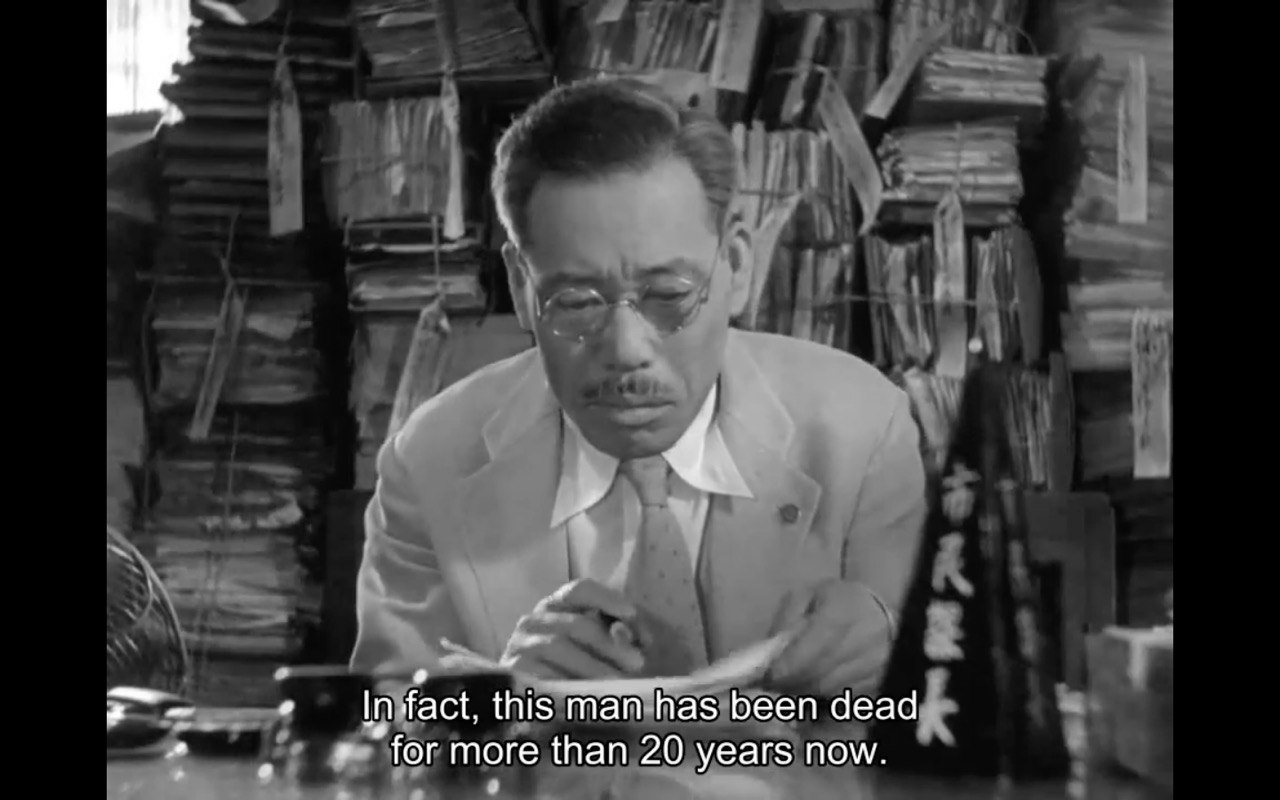

Watanabe (Takashi Shimura) in seinem natürlichen Habitat: zwischen Aktenbergen (© Toho Company).als lebensverändernder Schlüsselmoment; Suche nach dem Sinn des Lebens, der im Opfer fürs Allgemeinwohl gefunden wird: Der Plot von Ikiru hat durchaus Potential für einen rührseligen Vorabendfernsehfilm. Aber der Film ist genau dies nicht – und dennoch emotional packend. Und wäre das Wort nicht durch unzählige Betroffenheitsbekundungen verbrannt, würde es an dieser Stelle noch treffen: Ikiru macht betroffen.

Meister fallen nicht vom Himmel. Durchaus möglich, dass auch Kurosawa und Hashimoto mehrere Entwürfe brauchten, um das Drehbuch für Ikiru schließlich fertig zu stellen. Sicher auch landeten einige Vorarbeiten im Papierkorb.

Überspitzt ausgedrückt

Living (2022, © Liongsgate Films UK) gebührt Kazuo Ishiguro (Drehbuch Living) und Oliver Hermanus (Regie Living) das Verdienst, ein solches Skript aus Kurosawas Müll geborgen, überarbeitet und in Farbe abgedreht zu haben. Dank ihnen können wir jetzt auch im Kino den Film sehen, den Kurosawa nie gemacht hätte. Wo Kurosawa fein zeichnet, greifen Ishiguro/Hermanus zum Edding, wo es Ikiru bei Konturen belässt, pinselt Living alle Flächen einfarbig zu. Wo dem Original wenige Mittel reichen, um viel zu erreichen, verkehrt das Remake auch hier das Verhältnis und erzielt mit reichlich Hochglanz gänzlich wenig. Living, nicht Ikiru, ist der eigentlich monochrome Film, wobei der gewählte Farbton im Mittel irgendwo zwischen staub- und aschgrau zu verorten ist.

Bewundernswert ist lediglich, mit welcher Zielgenauigkeit das Remake wichtige Szenen des Originals erkennt und sich in den kleinsten, auf den ersten Blick leichten Veränderungen derselben als einen ängstlichen, sprachlosen und konservativen Film zu erkennen zu gibt. Damit ist Living in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil von Ikiru. Die Gegenüberstellung der beiden verdeutlicht eindrücklich, was den einen zum gelungenen, den anderen zum misslungenen Film macht.

Formal ist Ikiru streng symmetrisch aufgebaut. Der erste Teil des Films begleitet Watanabe bis zu seinem Sinneswandel. Der zweite Teil zeigt den Leichenschmaus anlässlich Watanabes Begräbnis. Die Anwesenden betrinken sich, streiten sich um die Deutung der Ereignisse. Retrospektiv werden die Widerstände, die Watanabe zur Errichtung des Parks zu überwinden hatte, erzählt. Gerahmt sind die beiden Teile durch einander entsprechende Szenen, die jeweils eine Gruppe Bürgerinnen zeigt, die ihre Anliegen bei der Verwaltung vorbringen – und ignoriert werden. Living folgt diesem Aufbau ziemlich genau.

Die formale Mitte der Filme markiert auch die Schlüsselszene von Ikiru/Living: Kurz vor dem Ende des ersten Teils hat sich Toyo, die in Living Margaret heißt, von Watanabe, der in Living Williams heißt, noch einmal für ein letztes Treffen breit schlagen lassen, obwohl ihr der Alte zunehmend auf den Senkel geht. Die beiden treffen sich zum Essen. An den Nachbartischen sitzen, was Toyo/Margaret missmutig registriert, glückliche Pärchen. Ihr gegenüber aber nur ein alter Mann.

Ikiru inszeniert die Szene dann auch als Treffen zweier Ungleicher, für die sich Zeit ganz unterschiedlich gestaltet: für Watanabe läuft sie ab, für Toyo hat sie noch kein Ende. Der Alltag wiederholt sich nur: „[A]ll I do is work and eat.“ Die beiden haben wenig gemeinsam. Schon davor war Toyo deutlich: „The truth is, you give me the creeps.“ „Keep your old man’s infatuation“, sagt sie ihm jetzt. Und dass er das Gestotter lassen soll: „Why can’t you spit it out instead of always dribbling?“ Das trifft. Watanabe ringt nach Worten, gibt auch dem Zuschauer „the creeps“ mit seinen Blicken und wenn er Toyo unangenehm nahe kommt. Wenn er Toyo schließlich doch von seinem Krebs erzählt, erweckt das bei ihr keine Mitleidsbekundungen, sondern die Frage, ob da nicht der Sohn vielleicht eher ein geeigneter Gesprächspartner wäre. Aber Familienersatz ist nicht, was er in ihr sucht. Watanabe bringt, was ihn zu Toyo zieht, so gut er kann auf den Punkt:

Watanabe (Takashi Shimura) beneidet Toyo (Miki Odagiri) um ihre Lebendigkeit und gibt ihr ‘the creeps’ (© Toho Company)

In other words, why are you so incredibly alive? You’re just so alive. That’s why I’m envious. This old mummy envies you. Before I die, I want to live just one day like you do. […] [T]ell me, how can I be like you?

Wie erklärt man das nun einem alten Mann? Toyo antwortet mit dem Verweis auf einen der Spielzeughasen, die sie in der Fabrik herstellt:

All I do is make these little things. Even making these is so much fun. Making them, I feel like I’m playing with every baby in Japan. Why don’t you try making something too?

Watanabes Leistung besteht dann im Transfer des Beispiels auf seine eigene, ganz andere Situation. Er muss dort Handlungsmöglichkeiten finden, wo sie Toyo vergeblich gesucht hat. In seinem Büro. Und als er das dann tut, singt ihm der Film Happy Birthday

Inspiriert durch seine junge Kollegin kommt Watanabe eine Idee, wie er lebendig werden kann, indem er etwas schafft (© Toho Company). zur Neugeburt, auch wenn das Lied eigentlich einem der Nachbartische gilt. In der übernächsten Szene ist Watanabe schon tot.

Watanabe und Toyo treffen sich nur für Momente, jeder aber bleibt mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Es ist der alte Mann, der von der jungen Frau zu leben lernt. Wenn die Mumie zum Leben erwacht, dann weil Toyo ihm erst die Ausrede nimmt, die Verantwortung für seine Mumifizierung auf seinen Sohn abzulenken („Not unless he asked you to make a mummy of yourself.“) und hier durchs Beispiel lehrt.

In Living sind die Verhältnisse anders. War Toyo noch Lehrmeisterin, ist Margaret nur mehr Objekt in Williams Erkenntnisprozess. Ihre Redebeiträge in der korrelierenden Szene: „Was werden nur die andern denken?“ Ein mitleidig-entsetztes „Oh!“, als ihr Williams vom Krebs erzählt. Sonst wird sie vor allem überredet und übergangen, „Williams (ignoring)“ holt dem Drehbuch folgend zu großen Reflexionen aus, denen die Ignorierte nicht mehr folgen kann:

Mr Williams, are you sure you’re all right? Oh I’m so sorry. What I mean is –

Aber keine Sorge, Williams sorgt sich auch um sie:

Never better, Miss Harris! But we must hurry. Your cousin will be getting anxious.

Aus dem Pub schließlich treibt er sie gar vor sich her. Toyo blieb, als Watanabe ging, noch sitzen. Endlich unter Gleichaltrigen. Anstelle von 1:1-Entsprechungen verschiebt Living chiastisch die Verhältnisse. Stotternd und begriffsstutzig sind Watanabe und Margaret; überlegen und belehrend Toyo und William. Ebenso zeit- wie unsachgemäß scheint die Zeichnung von Williams Sohn, der in Living – von der angeheirateten Schwiegertochter unterdrückt – doch Anzeichen wahrer Vaterliebe zeigt, wenn er auf der Treppe innehält. In Ikiru aber war die zerrüttete Vater-Sohn-Beziehung auch Ausdruck davon, dass die Kernfamilie Sinn nicht garantieren kann. Dass Williams dann auch sentimental an seiner Herkunft hängt und schottische Lieder singt, schlicht weil er dorther kommt, fügt sich nahtlos ein. Über Watanabes Herkunft wissen wir nichts; wir brauchen nichts über sie nichts zu wissen brauchen.

Aber nicht nur um solche stofflichen Verschiebungen geht es. Margarets „Oh, I’m so sorry“ ist symptomatisch für den Ton, den der Film meint anschlagen zu müssen. Vermutlich abgezielt wird auf Identifikation der Zuschauer:innen mit der mitleidig-verständnisvollen Margaret. Das Vertrauen darauf, dass die Zuschauer:innen auch ohne dergleichen Interjektionen von Williams/Watanabes Anteil nehmen, scheint nie besonders groß – zu klein, lässt der Umkehrschluss vermuten, ist das Vertrauen in die eigenen Bilder. Wo Ikiru so zurückhaltend mit Filmmusik umgeht, um in ausgewählten Momenten umso eindrücklicher sein zu können, ist Living gänzlich auf aufdringlicher Filmmusik gebaut. Sentimentales Piano und herzerwärmende Streicher walzen jede Ambiguität platt, nehmen den Bildern selbst die Luft zu atmen und weisen den Zuschauer:innen den wohl angedachten Griff ans Herz. Die Emotionsklaviatur hat auch hier nur eine ermüdend langweilige Tonlage, das tiefe bedrückende Moll eines schlagenden Schicksals.